宗教法人が法令に違反した場合、裁判所が「宗教団体の解散命令」を出すことがあります。ただし、解散命令が出された時点では、まだ宗教法人が解散したことにはなりません。

地方裁判所の決定に対しては抗告(不服申立て)が可能であり、すべての審級(高等裁判所・最高裁判所)での手続が終わって初めて確定します。

このページでは、法令違反を理由とする解散命令の流れと、その確定のしくみを解説します。

宗教法人の解散命令は、宗教法人法第81条第1項 に定められています。

同条では、

宗教法人が法令に違反し、公益を著しく害すると認められるときに、裁判所は文部科学大臣または都道府県知事の請求により、その解散を命ずることができるとされています。

このような「法令違反」を理由とする解散命令は、詐欺行為や刑事事件など社会的に重大な問題を起こした場合に適用されます。

裁判所が解散命令を出した時点では、まだ確定していません。宗教法人には不服を申し立てる権利があります。その後の流れは次のようになります。

| 段階 | 裁判所 | 内容 |

|---|---|---|

| ① 第1段階 | 地方裁判所 | 所轄庁の請求を受けて解散命令を出す |

| ② 抗告 | 高等裁判所 | 地方裁判所の決定に不服がある場合に抗告できる |

| ③ 特別抗告 | 最高裁判所 | 高裁の判断にも不服がある場合、最高裁で最終審理が行われる |

| ④ 確定 | ― | 抗告・上告が行われなかった、またはすべて棄却された時点で確定 |

抗告の期間は、非訟事件手続法第67条 により、決定書が送達された日から2週間以内です。

この期間を過ぎても抗告がなされなかった場合、または最高裁判所で最終判断が下された場合に、「解散命令確定」となります。

宗教法人法第81条には、「法令違反」以外にも**不活動(第1項第2号)**を理由とする解散命令が定められています。

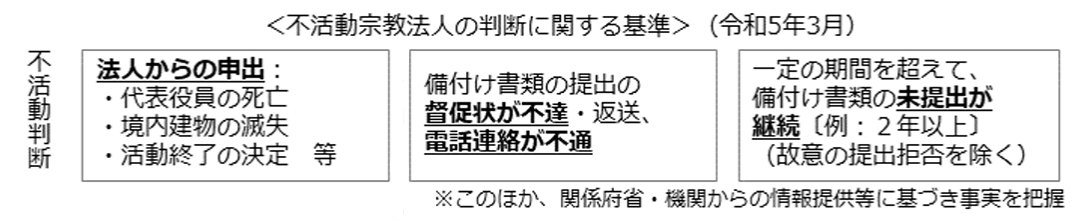

これは、犯罪行為などの違法性ではなく、宗教活動を行っていない状態が長期間続いている法人を対象とした措置です。

たとえば、文化庁が公開する「不活動宗教法人対策マニュアル」では、次のようなケースが不活動とみなされます。

このような場合、所轄庁が裁判所に解散命令を請求し、法人を整理することがあります。

ただし、これらの不活動法人に対する解散は、法令違反とは異なり行政的な整理に近いもので、社会的制裁を目的としたものではありません。

「宗教団体の解散命令」といっても、その理由には大きく二つのタイプがあります。

ひとつは、法令違反(第81条第1号)によるもので、刑事事件や公益を著しく害する行為があった場合に司法判断として命じられます。

もうひとつは、不活動(第81条第2号)を理由とするもので、長期間活動が確認できない宗教法人を整理する行政的な措置です。

同じ「解散命令」という言葉でも、前者は社会的な責任を問う司法判断、後者は組織としての活動停止への対応というように、意味合いが異なります。

宗教法人法第81条第1項第1号に基づき、法令違反を理由として裁判所から解散命令を受けた宗教法人は、これまでに3件あります。

法令違反による解散命令が出され確定した事例は2024年以前で2件となっています。

このページは、宗教法人法第81条第1項第1号(法令違反)に基づき裁判所から解散命令を受けた宗教法人を掲載しています。不活動等による解散命令とは区別しています。

参考:不活動による解散命令

文部科学大臣所轄の宗教法人において、宗教法人法第81条第1項第2号(1年以上の不活動)を理由とする解散命令の請求が2012年から2022年の間に約100件ありました。これらは法令違反とは性質が異なる行政的な整理です。詳細は 文化庁の公式サイト をご参照ください。